近期,盐城、淮安、宿迁、扬州四市主政官员密集会晤天合光能“掌门人”。这场政企互动潮背后,是江苏各地竞逐光伏产业高地的战略雄心。

作为天合光能在外布局基地最多的城市,盐城已崛起千亿级光伏产业集群。2024年,盐城牵头申报的盐常宿淮光伏集群入选国家先进制造业集群,实现零的突破,江苏13个设区市由此实现国家先进制造业集群全覆盖。

跻身“国家队”

背后的“出圈”之道是什么?

作为中国东部“沿海光谷”

盐城在集群中扮演什么角色?

绿色低碳理念

如何融入盐城产业发展血脉?

透过光伏集群入选“国家队”的实践

看盐城追光之路

探索盐城绿色低碳发展的破圈密码

抱团“出圈”

跻身先进制造业集群“国家队”

当前,全国制造业正处于由大变强的关键时期,培育发展一批先进制造业集群,是推动我国制造业在产业组织和空间布局上实现高质量发展的重要支撑,对优化和稳定产业链供应链,构建现代产业体系,畅通制造业国内国际双循环具有重要意义。

凭借产业基础最坚实、产业链条最完备、龙头企业最集聚、产业特色最鲜明、研发创新最活跃这五个全国之最,盐常宿淮光伏集群跻身“国家队”。

产业基础最坚实。2023年,该集群总产值达3705亿元,占全国比重超五分之一。其中,盐城、常州、宿迁三市超千亿元。中国光伏行业协会发布的《2022—2023年中国光伏制造业集群发展研究》,盐城位列全国第一、常州位列第三、宿迁位列第十四。

产业链条最完备。集群已覆盖硅片、电池、组件、辅材辅料、装备制造、应用系统、组件回收等环节,产业链完整度超90%,基本可实现全产业链自主发展。

龙头企业最集聚。光伏行业全国前10强的企业有8家在集群内多点布局。综合产能位居全国城市第一。

产业特色最鲜明。先行先试建设4个零碳产业园,拥有8家国家级绿色园区、16家绿色工厂、4家绿色供应链企业。集群光伏发电装机容量1260万千瓦,占江苏三分之一。

研发创新最活跃。拥有光伏科学与技术全国重点实验室、天合光能技术中心等国家级技术创新载体15家,汇聚褚君浩院士、杨德仁院士等顶尖人才21名。

盐常宿淮四市光伏产业关联度高、耦合性强,“南北呼应、联动发展”,产业发展基础厚实和龙头企业集聚,具备承接国家战略的能力。市工信局相关负责人表示,将按照“一核一区一中心”的发展定位,当好集群培育的组织员、引航员、观察员、服务员,努力打造世界级光伏产业集群。

积厚成势

黄海之滨崛起千亿“光谷”

在中国光伏行业,流传着一句“世界光伏看中国,中国光伏看江苏”。江苏光伏产业主要产品产量和产能连续10多年保持全国乃至全球第一。

当下

“江苏光伏看盐城”

已成为新的行业共识

作为集群“群主”

盐城以龙头企业集聚度

综合产能全国领先的优势

成为中国光伏产业的新坐标

相较于苏南地区,盐城光伏产业起步虽晚,但后发先至。

2012年,天合光能与盐城签订合作备忘录,利用盐城广袤的沿海滩涂,开发建设百兆瓦级太阳能电站,同时在盐城经济技术开发区投资建设当地第一家组件工厂。

彼时,盐城光伏产业尚处于起步阶段,但广袤的沿海滩涂资源和政府的前瞻布局,为光伏产业的爆发式增长埋下伏笔。

经过十多年的快速发展,盐城已成为天合光能布局最密集的城市。在天合光能的引领下,包括阿特斯、协鑫、润阳、通威、晶澳等在内的中国光伏行业前10强企业中的7家,纷纷选择在此落户,形成强大的“龙头矩阵”。

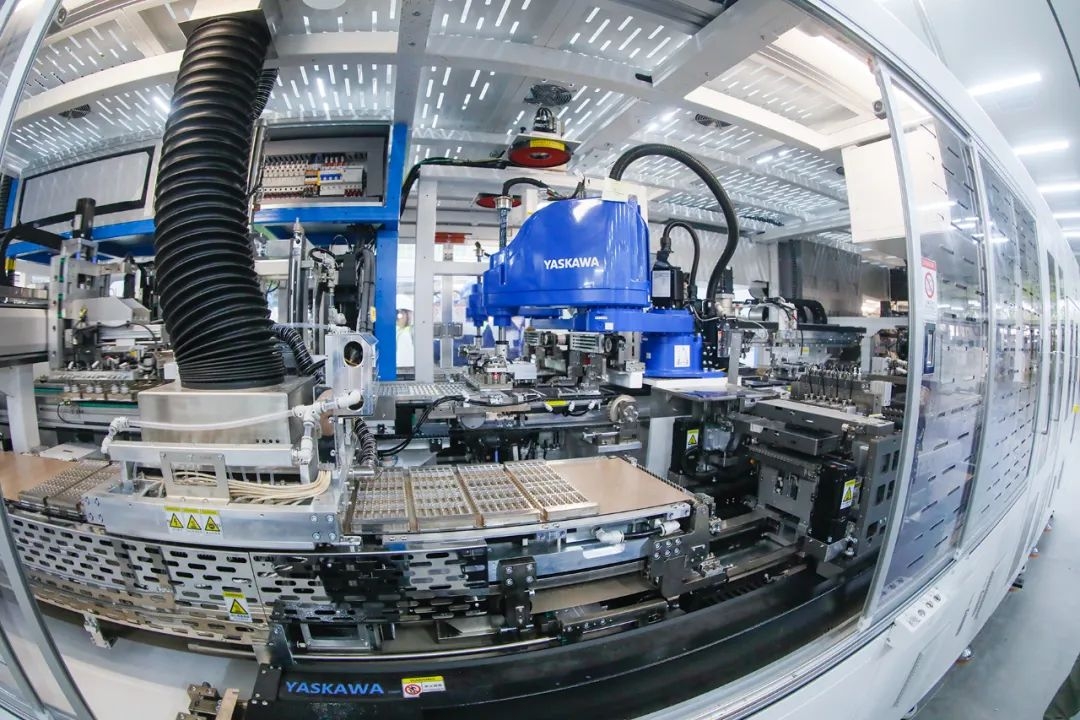

智能化一直是东台晶澳科技项目的生产特色。公司组件车间内生产设备自动化程度达90%。电池片自动排版机采用先进的机器人及视觉定位,与行业标准相比,作业时间可缩减25%。围绕建成世界级安全优质高效、数字化“灯塔工厂”目标,公司已经全面布局“智能制造+数字化+5G”运营体系,建设国家智能光伏示范企业、绿色工厂、智能工厂、工业互联网标杆工厂。

企业与城市之间的合作是双向选择、互利共赢。盐城充分利用政策优势,将晶硅光伏作为重点发展的地标性产业链,积极引导金融资源向光伏产业集聚,推动整个产业链快速发展。

“链式思维”崛起千亿产业集群。百佳、鹿山、小牛等一大批配套产业领军企业纷至沓来,覆盖硅片、电池、组件、辅材、智能设备等装备制造关键领域,形成完整的产业链闭环。

然而,完成产业闭环,只是第一步。面对光伏行业的周期性波动与市场寒冬,盐城以技术创新突破行业困境。

2024年,天合光能自主研发的高效n型i-TOPCon电池,最高电池效率达25.9%,27次刷新世界纪录。“硬科技”突破的背后,是“常州研发+盐城中试”飞地创新模式的成功实践。

依托盐城润阳光伏研究院、盐城西伏河绿色低碳科创园等创新平台,盐城积极培育“光伏+储能”的下一代技术体系,并加速布局钙钛矿、异质结等前沿技术领域。

站在新起点,盐城正按照盐常宿淮光伏集群核心区的发展定位,推动四市之间强化协同配合,推进资源高效流动、要素集成共享、政策协同,形成错位布局、合作共赢的产业集聚态势,打造中国东部“沿海光谷”,奔向“世界级”舞台。

绿色低碳

融入产业发展血脉

发展光伏,但不止于光伏。

近年来,盐城坚持践行“风电与光电立体布局,开发制造联动发展”战略,不断推动产业规模跨越提升。

目前

全市共有新能源规上企业198家

其中

风电装备产业链规上企业82家

晶硅光伏产业链规上企业106家

生物质发电企业10家

看盐城,“风光”无限。这里风电链条全球领先,已形成涵盖“研发设计—装备制造—资源开发—运维服务”的风电全产业链,海上风电整机产能约占全国40%以上,叶片产能约占全国20%,已成为全球海上风电装备综合产能最大的基地之一。

能源逐“绿”而行,为经济高质量发展保留清洁底色。推进市场化集中式光伏项目建设和整县屋顶分布式光伏开发试点,探索规划建设海上综合“能源岛”、全力打造长三角综合能源基地……盐城坚持源网荷储用一体化发展,有序推进新能源资源开发利用,加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系。

在盐城,绿色低碳理念已经融入产业发展血脉。

从摸着石头过河,到成为江苏省委、省政府支持建设的绿色低碳发展示范区,再到入选全国首批、全省唯一的碳达峰试点城市,盐城勇当“碳”路先锋。

先行先试,盐城从未停下脚步。

建设零碳园区,盐城开创能源清洁化、产业绿色化、设施低碳化、智慧管理化、认证国际化“五化”路径,在大丰、射阳、滨海开展试点示范——

射阳港零碳产业园以“绿电+新型电力系统”为特色;

大丰港零碳产业园以“绿电+氢能”为特色;

滨海港零碳产业园以“绿电+冷能”为特色。

三家园区在相同赛道里避免同质化竞争,纷纷瞄准适合自身发展方向,也为全国打造零碳园区贡献不同样本。

黄海之滨

当一块块深蓝色电池板

在太阳下熠熠生辉

一台台白色风机迎风转动时

它们不仅生产着绿色能源

更传递着一个城市

向零碳时代迈进的坚定决心

凡注明“来源:“盐城广电全媒体新闻中心”的所有作品,版权均属于盐城网及智慧盐城客户端,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经授权使用作品的,应该在授权范围内使用,并注明“来源:盐城广电全媒体新闻中心”。违反上述声明者,将追究其相关法律责任。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。除原创作品外,本平台所使用的文章、图片、视频及音乐属于原权利人所有。因客观原因,或会存在不当使用的情况,如部分文章或文章部分引用内容未能及时与原作者取得联系,或作者名称及原始出处标注错误等情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系及时处理 ,共同维护良好的网络创作环境。联系方式:0515-88436022

点赞0

点赞0

最新

加载更多